INFOMATION

みのり通信2025年9月号

INFOMATION2025.09.03

院長より

1年ほど働いてくれたパートの歯科衛生士がご主人の転勤で退職しました。

とても明るく患者さんにも丁寧に接してくれたスタッフだったので残念です。

退職日に彼女から手紙をもらい、涙ぐんでしまいました。いろいろと書いてくれていましたが、「今まで好きなものを食べればいいや、と思っていましたが、ここで栄養の大切さを学びました」とありました。

食べるものが体を造ります。虫歯や歯周病を治療することはもちろん必要ですが、病気になる前に健康で過ごすために食を大切にすることが一番重要ではないかと思います。

今月の健康情報のテーマは「腸活」です。最近お付き合いをさせていただいている宮崎県の総合病院の院長先生からとてもよいお話を伺いました。

ぬか漬けはぬか床の世話が大変ですね。そこで味噌とヨーグルトをジップロックに入れて混ぜ、そこに野菜を入れて一夜漬けを作ると発酵食品を気軽に毎日食べることができると教えていただきました。

牛乳のヨーグルトと豆乳のヨーグルトで作ってみました。どちらも美味しかったです。

野菜の水気が出てきたらドレッシング代わりにサラダにかけて食べればよいので、無駄なく使うことができます。簡単なのでぜひやってみてください。

さて、当院ではデンタルケアグッズ以外にサプリメントを取り扱っています。

食ではまかなえない場合に補助的に摂ることで治療効果を上げたり、病気を予防する助けとなるからです。

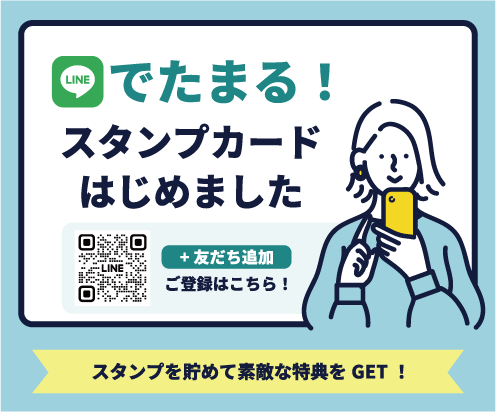

以前はポイントカードを作っていましたが、受付業務が煩雑になるため中止していました。ただ、定期的に買ってくださる方々も多いので、復活することになりました。

けれども今はデジタルの時代です。紙のカードではなく、携帯で来店ポイントを付けるというスタイルになりました。

10ポイントたまれば当院オリジナルのビタミンCサプリメントを1袋差し上げます。ぜひ登録してくださいね。

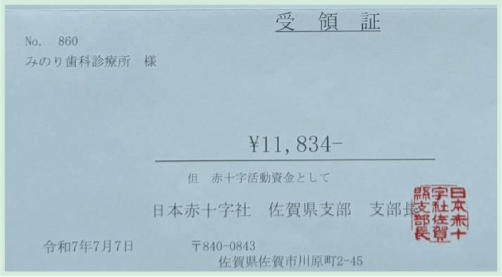

また、待合室の「ご自由にどうぞ」のコーナーの寄付を先月日赤に持って行きました。11,834円ありました。

自分にとってはいらない物でも、誰かが必要な物として使ってくれればゴミも減らすことができます。切手や書き損じはがきも定期的に寄付しています。

ささやかですが世の中の役に立つことができればありがたいです。

見えない味方、腸内細菌と育む健康習慣

私たちの腸には、乳酸菌やビフィズス菌といった「善玉菌」をはじめ、実に100兆個もの腸内細菌が住んでいます。人体をつくる細胞の数が30~50兆個といわれているので、腸内細菌の方がはるかに多いのです。

腸内細菌は見えない存在ですが、健康の維持に欠かせないパートナーといえます。

腸内には平均して700~800種類、多い人では約2,000種類もの菌が生息しています。その中には健康を支える善玉菌もいれば、有害な物質をつくる悪玉菌もいます。さらに、状況によって善玉菌にも悪玉菌にもなる「日和見菌」も存在します。

日本人の腸には特にビフィズス菌が多く、全体の約15%を占めるといわれています。これは日本人が発酵食品を多く摂ってきた食文化の影響とも考えられています。

こうした腸内細菌は、食物繊維やオリゴ糖をエサにして短鎖脂肪酸(酢酸・酪酸・プロピオン酸など)を生み出します。短鎖脂肪酸は腸内を弱酸性に保ち、悪玉菌の増殖を防ぐ役割を果たします。

さらに乳酸菌やビフィズス菌は「GABA(γ-アミノ酪酸)」という代謝物も生み出し、リラックス効果や自律神経の安定など、心身のバランスを整える働きにつながっています。

腸内細菌は単に消化を助けるだけでなく、全身の健康やメンタルにも影響しているのです。

「糖化菌」の力を忘れずに

腸内で短鎖脂肪酸をつくるプロセスには、乳酸菌やビフィズス菌だけでなく「糖化菌」の存在が欠かせません。

糖化菌は腸に届いた食物繊維を分解して糖をつくり、善玉菌が利用できるようにしてくれます。

代表的な糖化菌には納豆菌や麹菌、酵母があります。これらがしっかり働くことで、乳酸菌は乳酸を、ビフィズス菌は乳酸と酢酸を生み出し、さらに別の菌がそれらを変換して酪酸やプロピオン酸がつくられます。

つまり、糖化菌が不足すると善玉菌もうまく働けなくなるのです。

「糖がエサになるなら甘いお菓子を食べればいいのでは?」と思うかもしれませんが、砂糖などの糖分は小腸で吸収されてしまい、大腸にいる善玉菌のもとには届きません。

だからこそ、食物繊維を含む野菜や豆類、玄米、海藻類をしっかり摂ることが大切になります。

善玉菌を応援する食習慣

善玉菌を増やすには、食事から直接とり入れるのが効果的です。みそやぬか漬け、納豆、キムチ、ヨーグルトなど、身近な発酵食品はまさに善玉菌の宝庫です。

これに加えて、プレバイオティクス(玄米、野菜、豆類、オリゴ糖など)や糖化菌を含む食品を一緒に摂ると、善玉菌の働きが一段と高まります。

一方で、肉や魚、卵、乳製品など動物性食品に偏った食事を続けると、悪玉菌が増えやすくなります。悪玉菌が優勢になると腸内環境が乱れ、便通の悪化や免疫力の低下、さらには生活習慣病のリスクにもつながります。

だからこそ、日々の食事に少しずつ発酵食品や食物繊維を取り入れ、腸がよろこぶバランスを意識することが重要です。

腸内細菌は私たちが気づかないところで働き、体も心も支えています。腸内環境が整うと、便通がスムーズになったり、肌の調子が良くなったり、気分まで軽やかになると感じる人も少なくありません。

小さな積み重ねが、長い目で見れば大きな健康の差を生みます。

腸の中で毎日がんばってくれている善玉菌に感謝しながら、今日から少しずつ腸内細菌が喜ぶ食事を取り入れてみませんか。

腸が喜ぶレシピ

玄米ごはん:2杯(300g)

オクラ:2本

みょうが:2本

小ねぎ:2本

納豆:1パック

めかぶ:1パック

酢:小さじ1

煎りごま:小さじ2

かつお節:1袋

しらす:お好みの量

醤油麹:お好みの量

編集後記

お盆過ぎにこの原稿を書いていますが、今年の夏も暑いですね。日中外に出ると太陽の光が焼け付くようです。

秋にかけて大きな台風が来ないよう祈るばかりです。

今回のお盆休みは祭日や土曜日が飛び飛びに入ったので、日頃家事と仕事に追われているスタッフへのささやかなお礼の意味も込めてまとめて8連休にしました。

でも家にいると(特に子供がいると)朝、昼、晩と食事を作ることに追われて意外と疲れるものです。

今は共働きが主流の時代。お父さんにも頑張って家事をしてもらいましょう。

私の世代だと家事を夫が「手伝うよ」と言ってくれても違和感はありませんが、若い世代ではそうでもないそうです。

「手伝う」ということはあくまで家事は女性がやるものだという意識が根底にあるのだそうです。なので、「分担するよ」と言わなければ、地雷を踏むことになりかねないと、ある記事で読みました。

主婦がフルタイムで働いている世帯はそれぞれできることを分担してストレスが溜まらないようにしましょうね。